Nota extraída de La Nación por Fernando Laborda

El crimen organizado disfruta de los beneficios de un gobierno que, por incapacidad, prejuicios ideológicos o complicidad, mira para otro lado

Puede definirse al terrorismo como una sucesión de actos de violencia mediante los cuales se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a la población en general. Los delitos de lesa humanidad suponen, por su parte, un ataque generalizado o sistemático contra derechos personalísimos de la población civil o parte de ella.

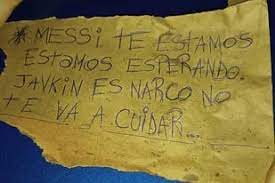

¿Puede quedar alguna duda de que Rosario y su población son, desde hace bastante tiempo, blanco de la acción del terrorismo? ¿Puede dudarse de que los asesinatos de tantas personas inocentes, incluidas niños y niñas, constituyen verdaderos delitos de lesa humanidad? ¿Es posible dudar de que las recurrentes balaceras contra comercios a cargo de personas honestas que se hallan al margen de cualquier disputa entre bandas del narcotráfico constituyen ataques contra civiles inocentes, dirigidos a matar o a sembrar pánico en la sociedad?

Una parte de la biblioteca –no toda– podrá decir que, para que pueda hablarse de delitos de lesa humanidad es indispensable la intervención del Estado o de personas que actúan por la incitación o con el consentimiento estatal o de grupos y organizaciones paraestatales que intervienen estando en ejercicio en algún tipo de gobierno de facto. Si así fuese, no quedan dudas de que estamos ante esta clase de aberrantes delitos cuando se advierte que el crimen organizado que viene actuando en Rosario lo hace con la complicidad de representantes del poder político, de jueces y de policías.

Entre los casi 300 homicidios registrados en el departamento de Rosario en 2022 y los 66 producidos en lo que va de 2023, hubo un gran número de víctimas inocentes. Todas sufrieron las consecuencias de una presunta guerra completamente ajena a ellas y de un Estado que, por incapacidad, miedo o simple complicidad, se dejó arrebatar el monopolio de la fuerza. Fueron, directa o indirectamente, las víctimas de un gobierno que durante demasiado tiempo miró para otro lado, preocupado por dotar de impunidad a gobernantes y amigos, antes que por garantizar la seguridad de los ciudadanos comunes.

El dinero del narcotráfico ensucia desde hace muchos años los bolsillos de dirigentes políticos, policías y jueces. Acaba de reconocerlo el propio presidente Alberto Fernández. Pero sus palabras no garantizan cambio alguno. Solo fuegos artificiales en vísperas de un proceso eleccionario.

En la Asamblea Legislativa del 1° de marzo último, el jefe del Estado responsabilizó por los hechos de violencia en Rosario al Consejo de la Magistratura porque no cubre cargos vacantes de jueces, cuando los candidatos a llenar los juzgados vacantes en Santa Fe están en manos del Senado de la Nación o del propio Poder Ejecutivo Nacional. El relato presidencial, dirigido a golpear a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, hace agua por todos lados.

La responsabilidad del gobierno nacional también aparece cuando toma estado público que una enorme parte de los delitos del crimen organizado registrados en Rosario han sido ordenados desde las cárceles. Allí los presos pueden utilizar teléfonos celulares y estar conectados por WiFi con llamativa libertad. Algunos de esos dispositivos les son vendidos por personal del Servicio Penitenciario Federal, organismo que, por si fuera poco, vio desmantelada la oficina de inteligencia criminal en las unidades carcelarias, por lo que perdió toda posibilidad de controlar conversaciones telefónicas entre los jefes del narcotráfico detenidos.

La Procuración General de la Nación exhortó al ministro de Justicia, Martín Soria, para que se extremen los recaudos tendientes a erradicar el uso de teléfonos celulares por detenidos en las unidades penales federales, a colocar inhibidores de señales en los pabellones carcelarios y a cumplir la ley que, desde 2017, prohíbe que los presos tengan celulares en su poder.

Contundentes fueron las palabras del especialista en la lucha contra el crimen organizado Edgardo Buscaglia. Ayer, en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, dio cuenta de la existencia de un “pacto político de impunidad mafiosa” que acerca a la Argentina a una “mafiocracia” y que la está conduciendo hacia una “mexicanización”. Como indicador, explicó que, cuando fue invitado por el gobierno de Santa Fe, a cargo por entonces de Antonio Bonfatti, hace unos diez años, impulsó la conformación de un “pool antimafia” como el que convoca a instrumentar la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, ratificada por el Congreso de la Nación. En ese pool –una suerte de “equipo de fútbol contra la mafia”, según Buscaglia– debían converger, alrededor de una misma mesa, jueces y fiscales federales y provinciales, junto a representantes de la autoridad tributaria, de la Aduana, de la inteligencia federal y de otros organismos, con el propósito de enfrentar al crimen organizado. Pero tal comisión, que existe en 67 democracias del mundo, nunca pudo ponerse en marcha en la Argentina, porque el gobierno de Cristina Kirchner “boicoteó” la presencia de los miembros de las instituciones federales, de acuerdo con la denuncia de Buscaglia.

Nada pueden hacer Santa Fe ni Rosario sin el apoyo del gobierno federal. En tal sentido, Buscaglia citó que si un fiscal federal de esa provincia quisiera saber cuáles son las propiedades que posee en otras provincias un acusado por narcotráfico, no lo podría saber, porque los registros de la propiedad no están conectados. Tampoco pudo ser sancionada una ley de extinción de dominio para que aquellos patrimonios que no se puedan justificar pasen al fisco.

La Argentina se ha convertido así en un paraíso para la delincuencia organizada mundial, al tiempo que resulta cada vez menos atractiva para los capitales honestos. A tal punto que, según denunció Buscaglia, el cartel de Sinaloa ya está en el Chaco, en Formosa y en la provincia de Buenos Aires.

Si bien es factible que el dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado haya infectado las arcas de no pocas fuerzas políticas, es indudable que, por el hecho de haber gobernado durante 16 de los últimos 20 años, el kirchnerismo no está en condiciones de eludir su responsabilidad en el crecimiento de la narcoviolencia. ¿Cuál puede ser la razón de la histórica falta de convicción de sus gobiernos a la hora de enfrentar el problema que plantean la inseguridad y, más recientemente, el terrorismo que castiga a una zona como Rosario? ¿Simple incapacidad, prejuicios ideológicos o complicidad? Probablemente, un poco de las tres cosas.

La insólita demora oficial en admitir la conveniencia de dotar a los efectivos policiales de pistolas Taser puede ser un ejemplo de aquellos prejuicios que tantas veces atan de manos a ciertos funcionarios. Las diferencias internas no son menores. Allí están, por caso, Sergio Berni y César Milani coincidiendo en que “hay que hacer algo parecido a El Salvador”, en referencia a las cuestionables mas efectivas políticas del presidente Bukele para derrotar a las maras, mientras otros funcionarios, como la titular del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, parecen más preocupados por concederles los beneficios de la prisión domiciliaria a peligrosos delincuentes para superar el problema de la superpoblación carcelaria.

Sería interesante saber qué piensa hoy Sergio Massa, quien durante la campaña presidencial de 2015, proponía públicamente que las fuerzas armadas lucharan contra el narcotráfico en los barrios más necesitados.

Pero en el actual oficialismo, siempre se han destacado posturas garantistas o abolicionistas, junto a ciertas expresiones que reivindican la legalización del consumo y la comercialización de drogas hoy prohibidas, antes que el combate del narcotráfico.

Esas posiciones distinguen a dirigentes y militantes que ven en la prohibición del comercio de estupefacientes una simple herramienta de control social.

Tal postura se vio reflejada en un artículo del abogado penalista Ciro Annicchiarico publicado en estos días por la Agencia Paco Urondo. “¿Tiene sentido saturar la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe de miles o decenas de miles de gendarmes en los barrios considerados claves, o comprometer al Ejército en supuestas tareas de urbanización? Lo dudo. El sistema policial santafesino ya está cooptado y neutralizado, voluntariamente o por temor, por el negocio del narcotráfico. Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario aseveró”, escribió, avalando elípticamente el sincericidio del ministro Aníbal Fernández, cuando que “ganó el narcotráfico”.

Lo más relevante es su propuesta: “Lo que hay que cortar es el negocio multimillonario que se crea gracias a la prohibición del consumo de estupefacientes, que tiene como verdadero y oculto fin el de generar condiciones para el control social, no evitar que las personas consuman, y comprender que el problema de las drogas y sus adicciones, al igual que pasa con el alcoholismo y el tabaquismo, es un problema de salud pública, hábitos, excesos y adicciones que no se curan con leyes penales ni penas de prisión”, expresó Annicchiarico.

Junto a la incapacidad, los prejuicios y las posturas ideológicas afines con la despenalización del consumo de estupefacientes, aparecen las sospechas y las denuncias de complicidad con los mercaderes de la droga, que ni siquiera son de ahora. Ya en 2019, la monja Martha Pelloni, recordada por su lucha para el esclarecimiento del crimen de María Soledad Morales en Catamarca en los años 90, denunció que La Cámpora era un brazo del narcotráfico en la provincia de Corrientes. Sus dichos cobran hoy actualidad.